知识科普丨孩子视力不到1.0,就是近视了吗?

很多家长一看到孩子视力没达到1.0,就立刻联想到近视,急着配眼镜、做矫正,却忽略了“视力不达标”背后可能藏着更复杂的原因。儿童视力发育有其自然规律,1.0并非所有年龄段孩子的“标准线”,盲目判断和干预反而可能伤害孩子的眼睛。今天就带家长们理清误区,科学应对孩子视力问题。

一、明确关键认知

视力1.0并非所有孩子的“标准视力”。根据《儿童青少年近视防控适宜技术指南》不同年龄段孩子的正常视力范围存在差异,不能用统一标准衡量。一般3岁儿童视力达到0.5-0.6就属于正常,5岁孩子视力0.8左右符合发育规律,直到6岁以后,孩子的视力才逐渐接近成人水平,达到1.0及以上。

那么,孩子视力不到1.0,除了近视,还可能是什么原因?

原因一:生理性远视储备未消耗完

孩子出生时都是“远视眼”,这是眼睛为未来发育预留的“视力储备”,医学上称为“生理性远视”。比如新生儿的眼轴长度约16毫米,看近处物体时眼睛需要调节才能聚焦,这种调节能力会随着年龄增长、眼轴变长而逐渐减弱,生理性远视也会慢慢消耗。

原因二:屈光不正,除了近视还有远视和散光

①近视:表现为“看远模糊、看近清晰”。如果孩子平时看黑板眯眼、看电视时不自觉靠近屏幕,测视力时远视力不达标,但近视力正常,大概率是近视。

②远视:表现为“看远看近都费力”,尤其是看近物时容易出现眼睛酸胀、头痛等症状。低度数远视可能被孩子的眼睛调节能力代偿,视力检测时可能接近1.0,但长期下来会加重眼睛负担,甚至引发“调节性内斜视”;高度远视则会直接导致视力不达标,影响孩子的视觉发育,可能造成“弱视”。

③散光:多由角膜形状不规则导致,表现为看东西重影、变形,比如看直线时感觉线条粗细不均,夜间看灯光时出现“光晕”。散光会影响光线在视网膜上的成像质量,无论看远看近都可能模糊,导致视力检测不达标。

原因三:眼部疾病,隐藏在“视力不达标”背后的健康风险

①弱视:指眼睛没有明显器质性病变,但矫正视力低于同龄正常水平。弱视多由斜视、高度屈光不正、先天性白内障等因素导致。

②先天性白内障:如果孩子出生后或幼年时晶状体出现混浊,会遮挡光线进入眼内,影响视网膜成像,导致视力无法正常发育,表现为视力不达标、瞳孔区发白。

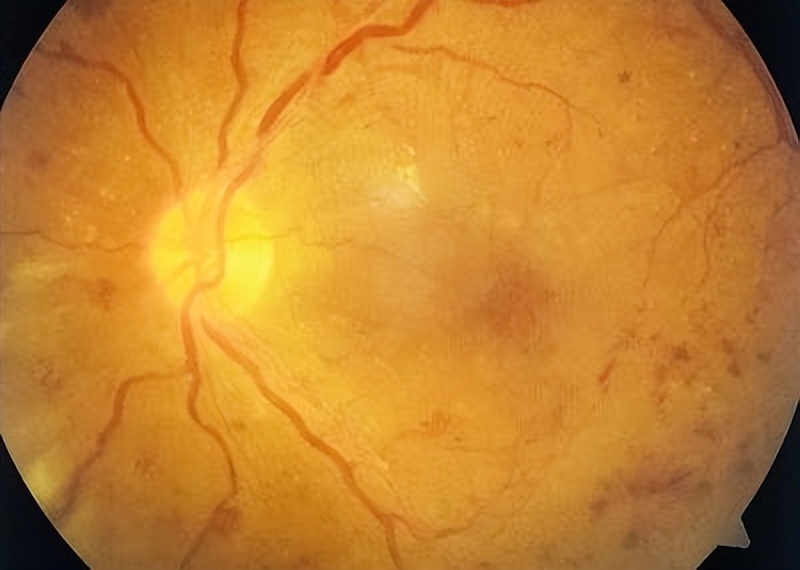

③视网膜病变:如先天性视网膜色素变性、视网膜母细胞瘤等,虽然发病率较低,但属于严重的眼部疾病,不仅会导致视力下降,还可能危及生命。如果孩子除了视力不达标,还伴有眼睛畏光、流泪、瞳孔异常等症状,家长必须立即带孩子就医,排除眼部器质性病变。

二、家长该如何正确应对孩子“视力不达标”?

1、先看孩子年龄,对照正常视力范围

根据孩子的年龄,参考《儿童青少年近视防控适宜技术指南》中的标准,判断孩子的视力是否在正常区间。比如4岁孩子视力0.6,属于正常范围,无需过度焦虑;但6岁孩子视力仍只有0.8,就需要进一步检查。

2、选择正规医院,做全面眼部检查

如果孩子视力确实低于同龄正常水平,应带孩子到正规医院的眼科或儿童眼科就诊,进行全面检查。其中,散瞳验光是判断孩子是否近视、远视或散光的关键,能准确获取眼睛的屈光状态。

3、 根据检查结果,遵医嘱干预

如果是生理性远视储备充足导致的视力暂时不达标,只需定期复查,监测远视储备消耗情况;如果是假性近视,可通过减少电子产品使用、增加户外活动时间等方式恢复;如果是真性近视、远视或中高度散光,需佩戴合适的眼镜,并定期复查视力,调整眼镜度数;如果是弱视、先天性白内障等眼部疾病,需尽早进行针对性治疗,避免影响视觉发育。

4、日常做好视力保护,预防视力问题

无论孩子视力是否达标,家长都要帮助孩子养成良好的用眼习惯,比如每天保证2小时以上的户外活动时间,控制电子产品使用时间,保持正确的读写姿势,保证充足的睡眠,饮食均衡。

总之,孩子视力不到1.0,不等于一定是近视,背后可能是正常的生理现象,也可能是其他视力问题或眼部疾病。家长无需过度焦虑,但也不能掉以轻心,关键是通过正规检查明确原因,再根据医生的建议进行科学干预。

免责声明:

1、文章部分图片来源于网络,因编辑需要,文字和图片之间无必然联系,仅供读者参考。

2、部分段落、图片、音频视频文件等资料版权归版权所有人所有,因无法逐一和版权者联系,若侵犯媒体或个人的知识产权,请及时通知我们。